町の本屋がまた1つなくなっている…「本屋」の話

本屋さんというと、以前はよく神保町の古書店街に洋書やら様々な本を買いに行ってました。なんか、あの辺りうろつくの、宝探しのようなワクワク感を味わえて楽しいのですよね。

名称は神田古書店街といって、世界最大の古書店街なのだとか。

ということで、最近はほとんどネットで買ってしまいますが、本屋さんについてのお話です。

本屋とは、書物を売る店、また、その出版販売業者で、「書店」とも呼ばれます。古い時代には「書肆(しょし)」とも呼ばれていました。

名称は、物事のためしの前例・手本となることが書いてある書物の意の「物之本」から出た言葉で、つまり「物の本屋」=本屋とは、宗教書・学問書・教養書などの書物を商う者の称でした。

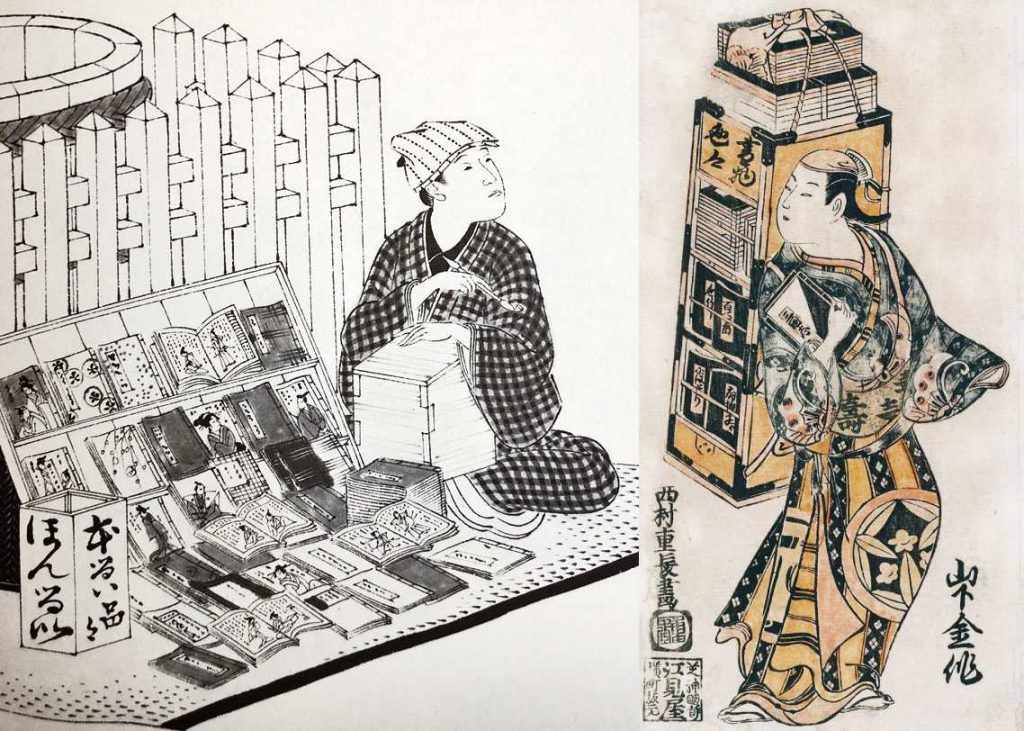

本の販売は平安時代の京都で経師(経文を書き写すことを業とした人)による写本をすでに売っていて、鎌倉時代末期から室町時代の京都と鎌倉の寺院では仏教書の出版がさかんに行われていました。専業の本屋の出現は室町時代末期、京都で手書きの奈良絵本という御伽草子(おとぎぞうし)などに色あざやかな挿絵をつけた作品を売っていた店だそうです。

本格的な書物出版販売業の成立は、江戸時代の元和・寛永期(1615-1644年)に、京都を中心に木版(木製活字印刷)で出版を営む本屋が出現したことに始まります。

初期は仏書・儒書・史書・軍記・伝記・医書など内容の硬い本を扱い、これらは「書物」といわれるようになり、出版も販売も行っていたので「書物問屋」、また「書林」「書肆」というようになりました。

なお、初めて“本屋”と名乗ったのは、1609年に京都で「古文真宝(漢詩などが書かれた書物)」という本を出版した本屋新七という商人であったと言われています。

明暦・万治期(1655年-1661年)頃からは、俳諧書、浄瑠璃本、仮名草子(仮名を用いた庶民向けの読み物)、御伽草子(短編の絵入り物語・小説)などの娯楽本も出始めました。

浅草蔵前にあった絵草紙店「茂り本(もりもと・森本)」の店先、暖簾の奥には役者絵が吊るされ、壁には「しらぬひ譚」「四谷雑談」「池園物語」「いろは文庫」といった当時売られていた草双紙の看板がぶら下げられています。多くの人が訪れる浅草や四日市、東海道の往還口である芝神明前などには絵草紙店が多かったようです。

その頃、江戸では、まだ地元の店は少なかったのですが、寛文期(1661年-1673年)頃から草双紙が出版され始め、それを含め江戸で作って売る娯楽本を「地本(じほん)」「江戸地本」、を扱う本屋を「地本問屋」と呼び、「書物問屋」と区別したようです。

草双紙(くさぞうし)とは、江戸で出版された挿絵を多く入れた大衆向けの娯楽的な読物で、絵草紙・絵双紙(えぞうし)・絵本とも呼び、これを商う者は草紙屋、絵草紙屋(えぞうしや)と称されました。各ページの挿画の余白に平仮名の説明を添え、童話から始まり、次第に成人向けになり、江戸の大衆本・江戸地本の中心を占めていきました。

また、地本問屋は、錦絵などの浮世絵木版画や双六なども摺って売ったため、地本草紙問屋や絵草紙屋などとも言われたようです。

ちなみに、この“草”は、草競馬・草相撲・草野球などの“草”とおなじ「一般の~」という意味合いなのだとか。

日本橋通油町にあった地本問屋「鶴喜(鶴屋喜右衛門)」の店先。

地本には、草双紙・洒落本・読本・滑稽本・人情本・咄本・狂歌本などあります。女性や子どもの間で絶大な人気を得ていた草双紙の内訳として、赤本・黒本・青本・黄表紙・合巻があり、中でも「赤本」とよばれた、おとぎ話を主体にした草双紙は、江戸絵本として「桃太郎」「舌切り雀」「はちかづき姫」「ぶんぶく茶釜」「さるかに合戦」など、現代の子どもたちにも読み継がれている有名な作品が、数多く含まれています。表紙が赤いのでそのように呼ばれているのですが、草双紙は時代が下るにつれて、黒本・青本・黄表紙と呼び名が変わり、江戸後期には、数冊を合本にした「合巻」と呼ばれるものが登場しました。

絵草紙屋の店先、役者絵や風景画が並べられ、左端には「名所江戸百景」の宣伝も見られます。浮世絵は、地方で「江戸絵」とも呼ばれ、江戸を訪れた人々は土産物として競って買いもとめました。こうして浮世絵は、全国津々浦々に広まりました。

日本橋大伝馬通りの絵草紙屋の町並みです。店頭には、表紙の体裁によって黒本、青本、黄表紙、合巻などの草紙類が並べられ、また歌舞伎役者、新吉原の花魁、相撲取りなどの浮世絵も売られ、江戸土産として喜ばれていました。

蔦屋耕書堂という絵草紙屋の店先を描いた絵です。絵はもともと1799年、蔦屋重三郎から刊行された「東遊」という狂歌本に墨絵で描かれていた挿絵で、この本の画家・葛飾北斎は蔦屋から何冊もの狂歌絵本を刊行していました。

元禄期(1688-1704年)前後は出版業の大発展期で、京都では100余軒、大坂では20余軒、江戸では約40軒の本屋ができ各地方へも広がりをみせます。そして以降の出版文化は江戸へ移っていきました。

著名な本屋として出雲寺和泉掾(いずもじいずみのじょう/京都。和文古典・武鑑)、平楽寺(へいらくじ)村上勘兵衛(京都。仏書)、須原屋(すわらや)茂兵衛(江戸。武鑑と江戸絵図)、蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう/江戸。歌麿(うたまろ)・写楽の浮世絵)などがありました。

浮世絵、特に錦絵と呼ばれる多色刷りの木版画は、初摺(しょずり=初版)の枚数は一杯(200枚)とされており、売れればどんどん増し摺り(後摺/あとずり)されました。一般的には1枚の版木からおよそ1,000枚から1,500枚、よく売れるもので約2,000枚が摺られたようです。しかし、この初摺はよほどの人気絵師でない限りは50枚ほどだったとか。

値段は、大判錦絵が蕎麦一杯程度と同じといわれていて1枚300円~500円くらい、書物の値段は1冊、2000円~1万円くらいと高く、武家か裕福な町民しか買えなかったようです。

また、寺子屋などの教育の普及により読者層の拡大という背景があり、江戸時代中期以後には、草双紙のような庶民向けの出版が盛んに行われ、貸本屋が800軒以上にものぼったそうです。

読書は娯楽のひとつでしたが、まだまだ本が高価だったため本屋でなく古本屋や貸本屋を利用する人も多数でした。店舗をもって貸本業を営むだけでなく、お得意先を巡回する行商スタイルの貸本屋さんが多く江戸の街を歩き回っていて、本を家まで届けてくれるのだとか。

江戸時代の書店(書物問屋・地本問屋)は企画を立てて絵師に絵を依頼をするプロデューサーの役割や、自店の出版物の卸売・販売、他店の出版物の販売、古本の販売を広く行っていたいましたが、幕末から明治にかけて販売が独立・分離し、新規の卸専門業者や小売業者が誕生しました。

現在に続く明治時代創業の本屋さんのうち、古いのが1869年(明治2年)の初めて洋書の輸入販売を行った「丸屋商社(現・丸善雄松堂)」、次が1872年(明治5年)の鳥取県米子市「今井書店」、1881年(明治14年)の「三省堂書店」。1913年(大正2年)創業の「岩波書店」は、当初は古本屋さんだったとか。

ちなみに、日本最古の本屋さんは、慶長年間(1596~1615年)創業の京都市下京区にある「永田文昌堂」で、浄土真宗西本願寺派の仏教書を中心に取り扱っている老舗本屋です。

加えて、冒頭の神田古書店街は、1880年代にこの地域に相次いで創立された法律学校、明治法律学校(明治大学)、英吉利法律学校(中央大学)、日本法律学校(日本大学)、専修学校(専修大学)の学生を当て込んで古書店も含めた法律書の書店が次々にできていったのがその始まりだと言われています。

気がつくと、町の本屋がまた1つなくなっている…なんてことがよく見られますが、経済産業省・商業統計によると総書店数は1988年の約28,000店をピークに2016年は約6,000店にまで減少しています。

出版不況もあり、電子書籍の登場や書籍ネット通販の普及により、町の本屋の多くが危機的な状況にあるようですが、その問題は「取次(卸売り専門の問屋)」による書店のランク付けの、つまり店舗規模によって自動的にランクが決められ各書店に配本される冊数が決まる制度、これにより例えば話題作など20人の予約があっても数冊しか配られてこないので、購入できなかった客は、全国展開型の店舗に流れてしまいます。

そして、見計らい本制度、これは書店が注文していない本を勝手に見計らって送ってくるシステム、売りたくない本や客から見てニーズの低い数年前に出た本などが多く含まれているようで、書店側に断る権利はないのだとか。書店の意思を抜きに本を十把一絡げに、配本するということ自体おかしなことです。

これでは、町の小さな本屋にとって、求めている本は足りず、求めていない本が届く…、独自性を出すこもできない、定価販売制度で値下げセールもできないし、運営が厳しくなり潰れていくのは当然で、実はこのことはかなり前から言われていたことなのです。

なので、制度そのものを見直していかなければ、大きな書店は残り、町の小さな本屋の数は減少を継続することだけは確かなようです。

-

前の記事

チェックよりも歴史が古い日本の「格子柄」 2020.12.21

-

次の記事

「トランプ」は、切り札だった! 2020.12.28

雑貨インテリアショップRADONNA

雑貨インテリアショップRADONNA