「ジャパンブルー」と呼ばれる偽物になった藍染

日本を代表する色として、藍色を「ジャパンブルー」と呼ぶことがありますが、これは明治時代に、イギリス人科学者・ロバート・ウィリアム・アトキンソンが日本に藍染めの衣類が多いことを見て呼び始めたのが始まりでした。

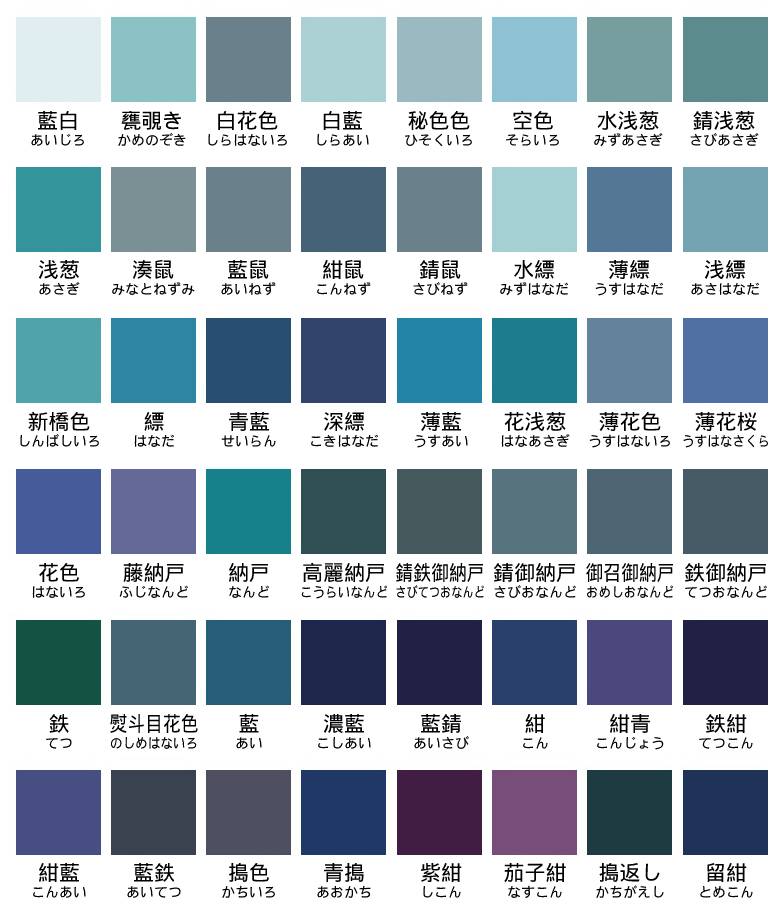

藍色は、藍染めの染料の色のことで、藍染めの染める回数によって濃淡が生まれ、淡い藍は色相が緑みに傾き、濃い藍は紫みに傾きます。その各段階に色名が付けられ、「藍四十八色」といわれるほどのバリエーションがあります。例えば、少し浸けた状態は薄い水色の、藍瓶を覗いた程度にちょっと染めたという意味をもつ色名「甕覗き(かめのぞき)」、緑かかった青色の、薄い葱の葉のような色という意味は「浅葱(あさぎ)」、浅葱より少し濃い、古くからの藍染めの色名で正色として五色の青に対応された「縹(はなだ)」、繰り返して染めていくと、わずかに赤みを含んだ濃い青色の「紺(こん)」など。全色「藍四十八色」は下記になります。

なお、英語では「Indigo(インディゴ)」といい、ウェブカラーではもっと紫に近い色が採用されています。

日本の伝統的な色としての「藍色」は、藍のみで染めた色ではなく藍に少量の黄の染料を加え緑がからせたものを指し、ウェブカラーのカラーコードでは下記あたりの色になります。

| 16進表記 | #165e83 |

| RGB | (22, 94, 131) |

| 16進表記 | #234794 |

| RGB | (35, 71, 148) |

藍の歴史は古く、世界的には紀元前3000年頃のインダス文明の遺跡から、藍染め染色槽跡が発見されています。なので、藍は人類最古の植物染料ともいわれています。

藍染料の最も古い主産地はインドで、紀元前2000年頃には既に製藍は輸送に適するよう固形化されていたそうです。

考古学では、紀元前1300年頃のツタンカーメンのミイラにも藍染めの布が使用されていて、また世界最古のインディゴブルーの綿織物である“ジーンズ”が、6000年前のペルーの遺跡で発見されています。

ちなみに、「インディゴ」は青色成分の名前。インド生まれの藍の品種“インド藍”が、染めの原料として世界中で使われるようになり、インディゴと呼ばれるようになりました。語源は、ギリシア語の「indikon」で、これがラテン語の「indicum」、ポルトガル語を経て、英語の「indigo」になったようです。

日本の伝統的な藍染めはインドシナ原産の「蓼藍(タデアイ/タデ科イヌタデ属の一年生植物)」を用いたもので、大陸を経由して日本に伝来したのは、今からおよそ1400年前の飛鳥時代といわれています。

現存する最も古い藍染めは、752年(奈良時代)大仏の開眼供養会で使用された藍染めの絹の紐「開眼の縷」で、これが正倉院に保存されています。飛鳥~奈良時代、藍染めの青は天皇の官位12階6色(位に応じて定められた服の色)の第2位で、上層貴族階級の人々は藍染めの絹の衣類を着ていました。

鎌倉時代では武士が一番濃い藍染めを「搗色・褐色(かちいろ)=勝色」と呼んで鎧の下に身につけるなど戦勝の縁起かつぎに多用したため、藍染めは武士の色として定着したようです。

室町時代には、戦国時代以前より薬効(藍の葉は古来より解熱、解毒や抗炎症薬等に用いられた)が広く知られ、貴重な民間薬として使用されるようになります。藍はそもそも漢方薬として伝わったという説もあります。

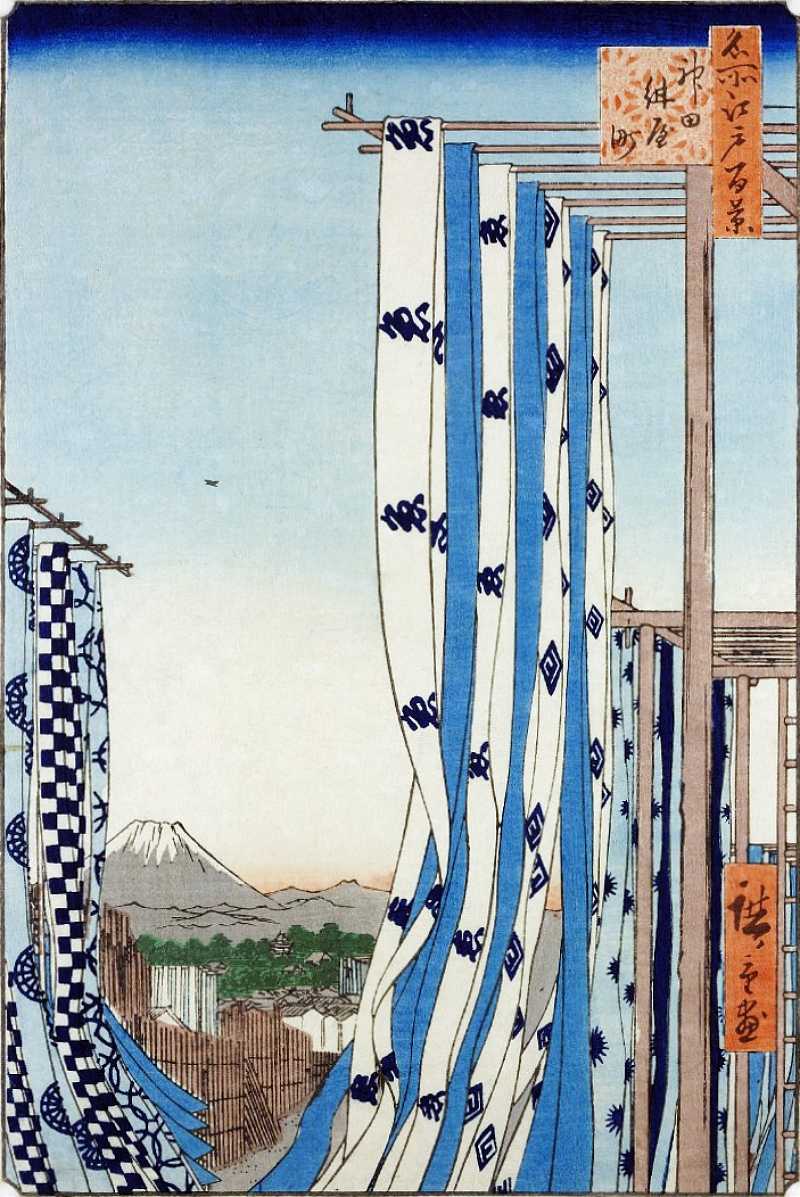

藍染めが庶民の間に普及したのは江戸時代、奢侈禁止令後も藍染は禁止されることがなかったため、日本の代表的な色として定着したようです。

染物商は藍染めを主としたことから「紺屋」と呼ばれ、絵心や色彩感覚が必要な職業からか、長谷川等伯、歌川国芳などの著名な絵師が誕生しました。全国に多数残る紺屋町の名は染物商が多く住んだ地域だとか。

また、広重や北斎の浮世絵に見られる鮮やかな藍色は、文政年間(1818~1831年)に外国から輸入された顔料の紺青(こんじょう、別名:ベロ(ベルリン)藍)を使用したもので、広重ブルー、北斎ブルー、ジャパンブルーなどとも呼ばれています。

| 16進表記 | #4D5269 |

| RGB | (77, 82, 105) |

| 16進表記 | #1A4472 |

| RGB | (26, 68, 114) |

野良着・足袋など作業着から高級衣装、暖簾(のれん)にのぼり、生活雑貨まで藍染めが深く浸透し生活に欠かせない色になっていきました。

藍染した布は、抗菌性、消臭性に優れており、虫食いを受けにくく保存性が高く、また、色を重ねて染める藍の布は強く燃えにくく、保温性にも優れることから、道中着や火消しの半纏にも用いられました。当時の火縄銃にも、燃えにくいという性質を活かして藍染めの糸で編んだ縄が利用されたようです。

明治時代には、国鉄や郵便局の制服などにも使われました。また、国が表彰する藍綬褒章(らんじゅほうしょう)の綬(リボン)も藍色が使われています。明治23年に来日したラフカディオ・ハーン(小泉八雲)も「日本は神秘なブルーに満ちた国」と著書に記したとか。

その後、インドから良質で安価なインド藍が輸入されはじめ、またドイツの化学者が石炭から作った合成染料の人工藍の工業化が成功して1904年頃から盛んに輸入されるようになると、日本の藍づくりは衰退の一途をたどります。

とはいえ、現在でも工芸作物として北海道、青森県、兵庫県、徳島県、沖縄県の5都道府県で蓼藍の栽培・収穫され利用は続いており、特に江戸時代に阿波国(現・徳島県)で発達した阿波藍は文化庁により日本遺産に認定されています。

ちなみに、“本藍染め(正藍染=伝統的な本染め)で染められた生地は元の生地を30%強くし、化学染料で染められた生地は元の生地を10%弱くする”、と言われています。

伝統的な本染めの「正藍染」は下記の特徴があります。

色…あくまでも青く美しく透明感があり、光を跳ね返すような明るさがあります。

日本古来の伝統工芸「本建て正藍染」の工房

性質…色落ちも色移りも心配ありませんし、汗にも強く、擦れにも強く、紫外線に強いなど、全ての染色堅牢度に強い。そして、独特の匂いなどと言われるものもありません。

現在の道着・剣道着は、そのほとんどが人造藍を使った化学建て(液を作ること)の藍染めで作られているそうです。

つまり、色落ちは激しいし独特の匂いもあり擦れにも弱い道着です。藍染めには違いありませんが、藍特有の多彩な機能性についても期待はもてなさそうです。

正藍染と比べると本当に、“似て非なるもの”なのかもしれません。

近年は、大量生産・大量消費社会がすすむにつれて、染料が石油やホルムアルデヒド、シアン化物などの化学物質を合成したものに取って替わられ、これが自然界に流出することが環境汚染の一端となっています。たとえば現在、ジーンズを青色に染めるインディゴ染料を1kgつくるには、100kg以上の石油が必要です。

なぜ藍染の歴史が古いのか、蓼藍草から藍を醗酵という手法で時間を掛けて染められて丈夫で長持ちな生地になり、これが防虫・消臭・抗菌効果や保温性もあり紫外線も防ぎ燃えにくいという効果も得られ、ということが人間の生活にとって必要なものだったから、だからでしょう。

これからはもう、どんなものを購入し大事に長く使えるか、色も大事ですが、取捨選択しなくてはいけない時代なのかもしれません。

-

前の記事

「魚肉ソーセージ」はアジなソーセージだった! 2020.11.14

-

次の記事

違和感を覚える「二礼二拍手一礼」や「神社」について 2020.11.21

雑貨インテリアショップRADONNA

雑貨インテリアショップRADONNA