浮世絵から見る、守り神にも妖怪にもなった「猫」

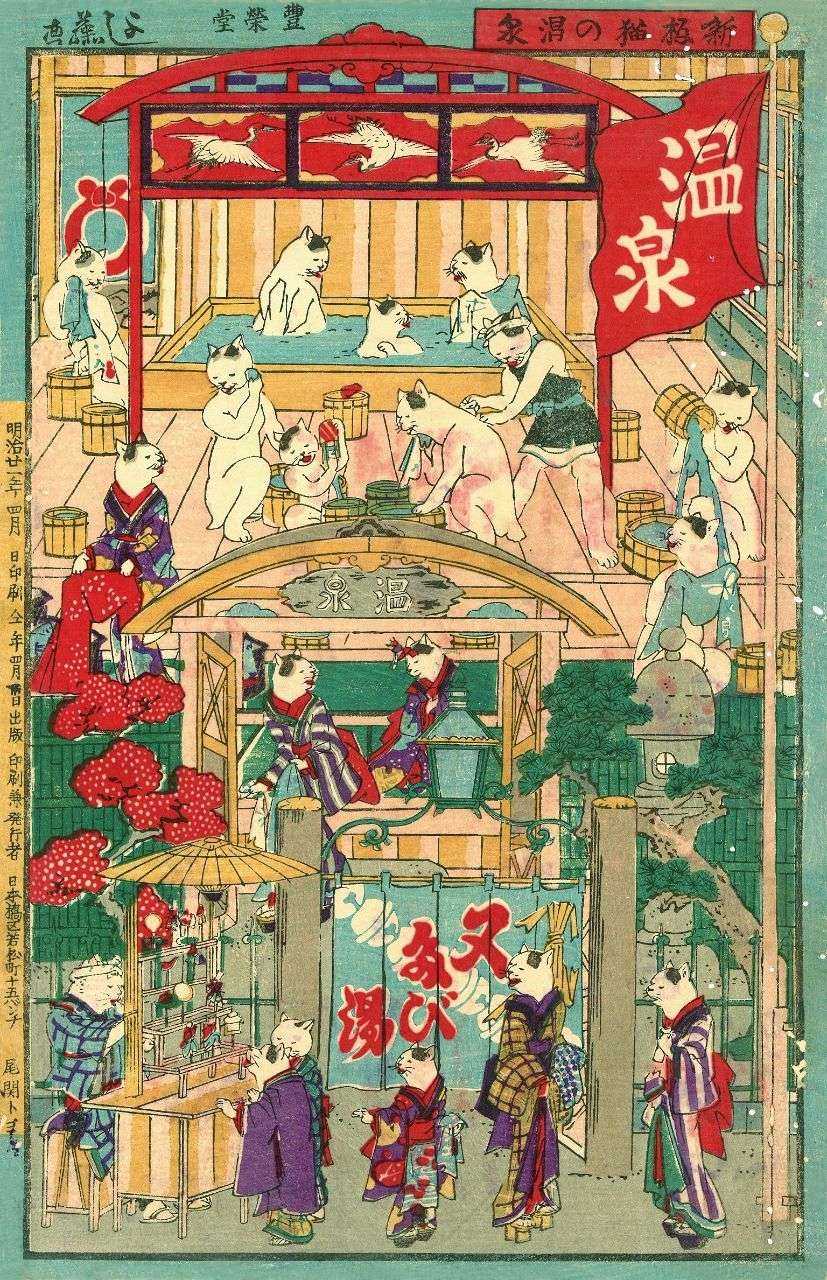

江戸時代に成立した絵画で日本画のジャンルの一つ、浮世絵。「名所絵」「美人画」「役者絵」「春画」など、様々なジャンルがありますが、江戸時代から明治時代にかけて「手遊び絵」と呼ばれていた主に子ども向けに描かれた浮世絵「玩具絵(おもちゃ絵/明治以降の名称)・遊び絵」があります。

その内容も多種多様で、遊びに使うものや教訓的なものや凧絵や細工絵などの、図鑑・メンコ・着せ替え絵・姉様絵・両面絵・折りたたみ絵・擬人絵・組上絵・尽くし絵・双六絵(絵双六)・かるた絵・影絵・目付絵などがあり、これらは子どもに好奇心を刺激し向学心や夢を持つことにも役立ち、固ぐるしい教科書よりも遊びながら学べるものでした。

ちなみに、この時代はまだ子どもが成人するまでに亡くなることが多く、7歳まで生きられるかどうかは、人の手ではどうしようもない神の域だったと言われています。それ故に子どもたちに心づくしの玩具を与え、大切に育てたのでしょう。

浮世絵からは、実に多様な動物たちの姿を見ることができるのですが、まるで人間のように振る舞う擬人化された動物を描くものが数多くあり、そんな「玩具絵」の“擬人絵”は人気だったようです。その中でも“猫”を扱った絵が多くあり、この時代は猫とどのように関わり合ったのか、などのお話です。

猫はどこからいつ頃来たのか

猫は、奈良時代に仏教が伝えられた際、経典をネズミにかじられることを防ぐために一緒に輸入された、とありますが、長崎県壱岐市のカラカミ遺跡でイエネコのものとされる骨が発掘されたことにより、弥生時代にはすでに存在していたのではないかといわれています。

穀物の栽培がはじまった古代日本においては、貯蔵していた穀物をネズミや昆虫から守る役割を果たしていたようです。やがて穀物の倉庫番として重宝されるようになり、人間の方も猫と共に暮らすうち、共存関係を深めていったようです。

平安時代になると、猫はようやく現在のような愛玩動物として扱われはじめますが、まだまだ数も少なく貴重な存在だったため、猫の飼育は限られた高貴な身分の人のみに許された楽しみだったようです。

長きにわたって猫は貴重な動物だったので、つないで飼育されていたようです。そのため、鼠害対策として1602年(慶長7年)に、洛中の猫をつながずに放し飼いにするようお達しが出されます。この令のおかげでネズミの害は激減し、なかなかの効果があったとか。

しかしながら江戸時代初期まで猫がなかなか繁殖せず、ネズミを駆除するための呪具として猫絵を描いて養蚕農家に売り歩く者もいて、また猫が高値で取引されていた記録が残っています。

縁起物としての“招き猫”が生み出されるは江戸中期頃、守り神としても親しまれるようになり、やがて数を増やし一般の庶民や農家にも広まっていきました。

招き猫の記事はこちら→ラッキーキャットと言われている「招き猫」

猫又や化け猫の伝説・伝承

昔から日本では、猫が50年を経ると尾が分かれ、霊力を身につけて「猫又(猫股)」になると云われています。それを妖怪と捉えたり、家の護り神となると考えたり、解釈は様々です。 この“尾が分かれる”という言い伝えがあるのは、猫が非常な老齢に達すると背の皮がむけて尾の方へと垂れ下がり、そのように見えることが元になっていて、この尾が数本に見えるネコは、実際に朝のテレビ番組で紹介されたことがあるとか。

「化け猫」との区別はとても曖昧ですが、「猫又」人間に飼われている猫が長生きするとやがてしっぽが2つに割れて人の言葉を話す猫又になると云われていて、「化け猫」は猫が妖力を持ったことにより変化した猫の妖怪、無念の死を遂げた猫や人間に殺されて恨みを持った猫が魔力を持ち妖怪となった姿、ということでしょうか。

現在確認されている書物で、「猫又」という言葉が出てくる一番古いものは鎌倉時代の公家である藤原定家(1162-1241年)の書いた日記である「明月記」と言われています。

猫が化ける、と言われはじめたのも鎌倉時代で、「古今著聞集」には、奇妙な行動をとる猫のことを“魔の変化したもの(化け猫)ではないか”と疑う記述があるそうです。

始めて「化け猫」がきちんと文章で表されている書物として有名なのは、江戸時代中期から後期にかけて存在していた旗本・南町奉行の根岸鎮衛が30年以上書きついだ雑話集「耳袋(耳嚢)」だと言われています。その4巻には、どの猫も10年も生きれば言葉を話せるようになり、それから14~15年も過ぎたら神変も会得できる。狐と交わって生まれた猫は10年に満たなくても口がきける、と述べられています。

「化け猫」はよく耳にする言葉ですが、「化け犬」は聞いたことがありません。では、なぜ猫だけが「化け猫」と言われるのでしょうか。

一説では、猫は暗闇の中で目が光る夜行性であること、時刻によって瞳の形態が変わること、行動が身軽で制御しにくく、爪が鋭いことなどが上げられます。また暗いところで、黒猫を撫でると静電気で毛が光ることも、昔の人には不可解で不気味だったのではないでしょうか。そして、当時はまだ猫が少なく、不思議な動物に視えたのでしょうか。

はたまた、かつての猫たちも、数年の平均寿命であったでしょう。だからこそ10年以上生きる猫はとても珍しい存在で、それだけ長生きする猫は何か不思議な力がある、と考えられるようになったのかもしれません。

加えて、日本は古代より自然災害の多い国、それによる農作物の不作が発生し飢饉が起きたり疫病が流行ったりで、動物たちの持つ不思議な生態が、このような人々の災害や疫病・飢饉に対する不安と結びついて人間に危害を加える妖怪、という存在を生み出していったという説もあります。(猫だけでなくタヌキ・キツネ・ヘビなども伝承が各地に残っています)

日本各地に化け猫の伝説が残されていますが、佐賀県の鍋島の化け猫騒動が特に有名です。また、化ける話においては老いたネコが人間の老女に化けることが非常に多く、化け猫の怪談は江戸時代が全盛期でした。

他にも…

江戸時代には尾がヘビのように長いネコが化けるという俗信があり、尾の長いネコが嫌われ、尾を切る風習もあったそうです。現在の日本のネコに尾の短いものが多いのは、尾の短い猫が好まれたことによる自然淘汰とする説もあります。

中世ヨーロッパでは魔女の使い魔とみなされ、魔女狩りの影響で猫が激減した結果ネズミが増殖し、ペストの大流行を招く結果になったという説があります。

明治時代には、1909年(明治42年)に東京の本所の長屋で猫が踊り出したという記事が、「報知新聞」「萬朝報」「やまと新聞」に掲載されたそうです。3日後、「本所三ツ目の怪猫」として評判が広まり、毎晩見物人であふれて大騒ぎになったとか。

出典:下町の怪談 踊り出す猫

猫の妖怪は親しみのあるキャラへ

この妖怪という存在は、時代が進むにつれてよりユーモラスに、そして親しみのあるキャラクター的な存在へと変わっていきます。江戸時代は印刷技術が発展したこともあり、絵物語や浮世絵、そして歌舞伎などの様々な芸能の中に猫が取り入れられるようになりました。

猫はイヌと同様に、人間に身近な動物であることや、擬人化しやすいことから多数の浮世絵に登場しています。

またこの錦絵(多色摺りの浮世絵木版画のこと)を描いた玩具絵のさきがけ、歌川国芳は大変な猫好きの浮世絵師で、猫を描いた作品をたくさん残しており、常に10匹前後の猫を飼っていたそうです。猫に戒名をつけていたほどで、弟子たちにも猫を描くことをよく薦めたりしていました。

東海道五十三次の宿場町名を駄洒落(語呂合わせ)で猫の仕草として描いたもの、という脱力企画。ピンクを背景にした53パターンの猫たちはどれもこれもカワイイ!

猫をうまく配置して文字を作り出す「はめ絵」というだまし絵の手法を使った作品。1800年代の前半に流行ったとか。他にも、うなぎ・なまづ・たこ・ふぐ、など。

江戸時代以降、猫又も化け猫もキャラクターとしての存在が確立し、今ではアニメやマンガでも欠かせない存在となっています。それは可愛らしくてどこかミステリアス、という猫の持つ不思議な魅力があってこそだったと言えるでしょう。そして、このような絵がたくさん描かれ広く好またこの時代は、心がとても豊かな時代だったのかもしれません。

中世の頃はまだまだ珍しい存在であった猫も今ではごく身近な存在となり、愛玩動物として人々に癒し与えています。

その他の猫の玩具絵はこちら→明治・大正・昭和初期の広告

-

前の記事

「もののけ姫」での神殺しとは 2020.06.30

-

次の記事

「こがねうを」と呼ばれていた夏お馴染みの「金魚」 2020.07.06

雑貨インテリアショップRADONNA

雑貨インテリアショップRADONNA